在加密货币世界中,主网(Mainnet)迁移象征着一个项目从“愿景”阶段迈向“落地”的质变过程。而 Pi Network,这个自 2019 年以来一直处于关注焦点的“矿机式社交链”,如今正处在关键的过渡期。近日,Pi Core Team 发布了一则看似技术性却颇具信号意义的官方公告:“尚未迁移主网的用户,请务必完成 Pi 钱包的双因素身份验证(2FA),这是完成主网迁移的必要步骤。”

这条信息表面上强调的是流程和安全,实则揭示了 Pi 网络当前面临的三重核心问题:身份合规压力、社区信任裂痕、以及主网流动性真实落地挑战。

一、双因素认证,是安全升级,还是另一次筛选?

首先我们来拆解这次“双因素身份验证”的真正含义。

官方提到该验证是“主网迁移所必需的步骤”,说明这不仅仅是为钱包安全增加保护层,更是在以“技术合规”的名义,完成对全球数千万 Pi 用户的一次再度清洗。此前 Pi 用户已经经历过一次 KYC(实名验证),这次双重认证,极有可能是为了配合接下来的全球监管趋势,进一步确保主网用户具备真实身份——在某种程度上,这或许是在为“未来上线交易所、对接法币合规通道”预埋伏笔。

但同时,这也意味着:

-

未能完成验证的用户,将继续停留在主网迁移的“门外”,无法兑现其账户中的 Pi 资产。

-

大量“羊毛党账号”或因无有效设备、手机号或邮箱验证能力而自动出清。

-

Pi Core Team 重新获得了主导用户流量和链上数据的筛选权。

在区块链治理逻辑中,双因素身份验证不是新鲜事,但在 Pi 项目这个高度中心化控制的体系中,这样的操作,很可能变成“数据重塑工程”的一个前奏。

二、真正的关键:Pi Core Team 要的到底是什么?

从过去几个月的官方行为看,Pi Core Team 的一系列操作极具“战略模糊性”:

-

拒绝公开主网流通总量;

-

对主流加密媒体持续保持“消声”状态;

-

推出“生态应用支持计划”,却并未配合透明资金流动或链上浏览器;

-

“封闭主网”迟迟不开放,却不断释放“我们正在做 KYC、正在建设”的模糊信号。

这一切的核心逻辑,是 Pi Core Team 并不急于让 Pi 真正成为一种可以自由流通的资产,而是希望将 Pi 构建为一种“内循环积分体系”——只要生态仍由他们控制,Pi 就是他们定义的“价值标尺”。主网迁移的真正意义,在此过程中已逐渐被稀释。

而“双因素身份验证”的提出,很可能是他们重新掌控主导权的最后一步。因为一旦验证机制成功嵌入主网迁移通道,那么整个 Pi 网络就再次建立起一个“技术门槛”,在缺乏去中心化治理的现状下,这将是一种无法被社区推翻的控制形式。

三、社区信任裂痕扩大,“沉默”正在吞噬热情

在 Pi Network 的早期阶段,社区热情曾是其最宝贵的资产。几千万用户愿意日复一日打开 App、点一次“雷电按钮”,期待未来某天 Pi 能像 BTC 一样成为“改变命运的钥匙”。

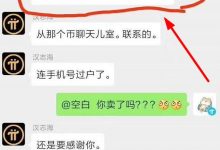

但如今,从“3.14 美元神话”到“Pi GCV 僵尸化”,再到主网迁移的迟缓乃至对社区反馈的消极回应,Pi Core Team 已越来越明显地与社区出现信任裂痕。大量先锋在各大社交平台公开表示失望:

“他们已经完全不理我们了。”

“KYC 骗过一波人,现在又搞 2FA?还有完没完?”

“别再期待什么GCV,别再傻等了。”

而在中国、越南、尼日利亚、菲律宾等早期挖矿热区,Pi 的相关热搜、讨论帖、主流视频量级均明显下降,仿佛这个项目正在经历一场“被时间洗掉的浪潮”。

值得注意的是,如今几乎没有一家主流区块链媒体愿意再深度报道 Pi Network。媒体的集体沉默,本身就已经构成某种“审判”。

四、接下来我们该如何理解 Pi 的未来?

我们必须承认:Pi Network 在全球范围内的社交裂变模式极其成功,它积累了区块链行业罕见的千万级用户数据库。但它最大的问题在于:

-

其代币机制、流通方案至今仍不公开;

-

没有开放主网浏览器,外界无法进行独立审计;

-

所有决策都由一个神秘团队封闭制定,缺乏社区共治结构;

-

“真正可以流通的 Pi”数量极少,价格几无参考性。

这使得 Pi 目前更像是一个“大型封闭积分系统”,而非真正的区块链主网资产。

“双因素身份验证”虽然技术上是为了安全和身份确认,但它真正体现的是项目方再次确立主导权,并清洗旧账户、压缩实际流通 Pi 规模的意图。

Pi,还剩下什么希望?

如果 Pi Core Team 真心希望将 Pi 推向全球流通市场,那么他们必须迈出以下三步:

-

真正开放主网浏览器与区块数据审计权;

-

接受去中心化治理框架,让用户参与未来方向决策;

-

为 Pi 上交易所设定明确时间表和方案,哪怕是限制性流通,也比长期封闭更具公信力。

否则,“主网迁移”与“双因素认证”都将沦为形式主义的遮羞布,而这个曾经寄托着无数人“免费挖矿致富梦”的项目,最终也可能被历史遗忘,就像那些年曾短暂红极一时的“环保币”“社交币”“匿名币”一样。

派想网

派想网