在加M货币的世界里,小闪曾是一个充满传奇色彩的项目。它凭借“手机挖K”的低门槛模式,迅速积累了6000万用户,成为全球用户量最大的加M货币之一。然而,如今的小闪却陷入了“用户规模膨胀”与“生态发展停滞”的双重困境。从早期的“乌托邦”到如今的“蜗牛速度”标签,小闪的未来究竟还有多少可能性?这篇文章将深入剖析其现状与破局之道。

用户过亿的代价:系统迁移的“超载电梯”

小闪的用户增长速度堪称奇迹。通过社交裂变和“零成本挖K”的宣传,项目团队在短短几年内吸引了全球数千万用户。然而,过早膨胀的用户规模却成为一把双刃剑。当用户数量突破千万后,系统迁移、身份验证(KYC)等环节的复杂性急剧上升。据官方数据显示,截至2025年8月,仅有1800万用户完成KYC验证,而主网迁移的进度也远低于预期。

这种“超载电梯”式的发展模式,直接导致了主网上线的反复跳票。从最初的“2023年主网上线”到如今的“2025年第一季度”,项目路线图的频繁延迟严重消耗了社区耐心。更糟糕的是,长期封闭的主网环境使得小闪缺乏外部资本、开发者的参与,生态应用几乎处于停滞状态。用户们曾经期待的“去中心化金融革命”,如今却变成了“等待主网上线的漫长煎熬”。

市场信心崩塌:价格暴跌与流动性危机

当前,小闪币的价格已跌至0.34美元,较历史高点暴跌97%以上。这一数字背后,是市场对小闪技术实力和治理能力的全面质疑。尽管部分平台上线了小闪币期货交易,但实际流动性几乎为零。价格波动更多是情绪驱动的结果,而非真实市场需求的体现。

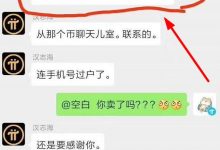

社区内部的分裂也愈发明显。早期支持者开始用“蜗牛速度”“画饼专家”等标签讽刺项目进展缓慢,而新加入的用户则对小闪的未来持观望态度。信任的流失比价格的下跌更为致命——当用户对项目失去信心时,任何技术突破或利好消息都难以逆转颓势。

生态发展的“死循环”:没有应用的区块链

小闪的困境,本质上是加密货币项目的经典悖论:用户数量庞大,但生态应用匮乏。与早期以太坊的崛起路径相比,小闪的封闭性使其难以复制成功。以太坊在早期通过智能合约功能吸引了大量开发者,逐步构建起DeFi、NFT等应用场景。而小闪至今仍未开放主网功能,开发者无法在其平台上构建应用,用户手中的小闪币也缺乏实际用途。

更令人担忧的是,小闪的核心团队似乎陷入了“技术自嗨”的怪圈。尽管他们不断强调“拜占庭联邦共识算法”的创新性,但外界对其技术可行性和安全性始终存疑。当一个项目的核心竞争力无法转化为真实价值时,用户留存和市场认可便成了无源之水。

破局之路:从“等待主网”到“主动变革”

小闪并非没有机会翻身。作为一个拥有6000万用户的项目,其潜在影响力仍然巨大。若想打破当前的僵局,需要从以下几个方面着手:

1. 明确公开时间表,重建信任

主网上线的延迟已经让社区失去了耐心。核心团队必须制定清晰的公开路线图,并严格遵守时间节点。例如,可以分阶段开放主网功能:先上线基础交易模块,再逐步引入智能合约、DApp生态。同时,定期向社区披露技术进展和风险评估,用透明度重建信任。

2. 分阶段开放主网流通,激活市场活力

目前,小闪币的流通量几乎为零,市场缺乏真实的交易需求。项目方可以通过分阶段释放代币流动性,例如设定每月固定的解锁比例,或推出主网质押奖励计划。此举不仅能激活市场交易,还能为开发者提供资金支持,推动生态应用落地。

3. 吸引开发者共建生态

小闪需要像以太一样,打造一个开放的开发者社区。可以通过设立“生态基金”、举办黑客马拉松、提供技术文档和工具包等方式,吸引开发者在其平台上构建应用。例如,开发基于小闪的社交钱包、小额支付系统或去中心化游戏,让小闪币真正“用起来”。

4. 推进平台合作,提升流动性

尽管部分平台上线了小闪币期货,但主流平台的缺席仍是致命伤。小闪需要与合规平台合作,推动主网上线并实现法币兑换。只有让用户能够自由买卖小闪币,才能形成真实的市场价格和流动性。

5. 引入社区治理机制

小闪的治理权长期集中在核心团队手中,缺乏社区参与。可以借鉴DAO(去中心化自治组织)模式,将部分决策权交给用户。例如,通过投票决定主网上线时间、生态基金分配方案等,让社区成为项目发展的共建者而非旁观者。

结语:小闪的未来,取决于“行动”而非“承诺”

小闪的故事,是一场关于理想与现实的博弈。它曾经用“手机挖矿”的愿景点燃了全球用户的热情,却也因技术、治理和生态的短板陷入了困境。如今,项目团队面临一个艰难的选择:继续拖延可能导致用户彻底流失,仓促开放则可能引发安全和合规风险。

但无论如何,小闪的未来已经不再取决于“承诺”,而在于“行动”。只有通过透明的技术迭代、开放的生态合作和切实的用户激励,才能将6000万用户的潜力转化为真正的市场价值。否则,这场加M乌托邦的实验,终将成为区块链历史上又一个“未完成的篇章”。

派想网

派想网