在加密货币的世界里,时间是最无情的审判官。尤其对于一个依靠社区规模和共识驱动的项目来说,信任的维系不仅取决于技术进展,还依赖于透明度、兑现承诺的速度以及对外部质疑的回应力度。最近针对 Pi Network 项目方的“最后通牒”式呼声,正是这种积压已久的焦虑情绪集中爆发的体现。

这则信息的语气异常强烈——“立即行动,否则社区崩塌”“后果自负”——已经不仅是建设性批评,而是带有倒计时意味的 ultimatum(最后通牒)。背后的原因,正是长时间主网迟迟不开放、映射(KYC与迁移)一拖再拖,以及项目方在沟通上的沉默或模糊回应,让社区耐心被不断消耗。

一、信任崩塌的风险与后果

加密货币的价值有两种核心支柱:一是技术和应用场景,二是用户信任和共识。对于 Pi 来说,前者在外界仍有较大争议,后者则是其最大资本。然而,如果 6000 万会员的信任被反复消磨,声誉一旦坍塌,将形成连锁反应——从质疑主网开放的真实性,到怀疑经济模型的可行性,最后可能演变为对整个项目的否定。这种信任危机,一旦形成,极难修复,因为它会从口碑影响到市场价格,再反过来影响新用户加入意愿,形成恶性循环。

二、社区溃散的速度可能超乎想象

Pi 网络的核心竞争力在于用户规模,但这种规模优势也有脆弱的一面:一旦出现大规模信任流失,成员的流失速度会非常快。尤其在社交媒体时代,负面信息的传播远比正面建设快得多。如果主网继续无限期推迟,先锋们不仅会在情感上脱离,还可能转向其他加密项目寻找机会。这不仅是数量的减少,更会导致社区活跃度和生态参与度下降,从而影响 Pi 在全球范围内的存在感。

三、价值归零的现实威胁

目前 Pi 的场外价格约为 0.4 美元,这个数值本身已经反映出市场的信心并不强。一旦社区大规模放弃持有或抛售,场外价格可能迅速下跌,甚至跌破心理底线。更严重的是,Pi 的经济体系尚未完全开放主网交易,因此价格波动主要依赖于场外共识。一旦共识破裂,即使未来主网上线,也很难重新拉回用户的兴趣与信心。

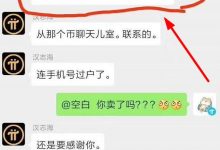

四、项目方的沉默与信息不对称

Pi 核心团队的沟通策略一直存在争议——在某些重要节点缺乏具体时间表,仅用概念化、愿景式的语言回应。这种信息不对称会在短期内让社区保持悬念,但长时间则会被解读为“回避问题”。尤其是在加密货币这个波动性极强的领域,时间延迟和信息滞后往往意味着用户流失和市场信心崩溃的双重打击。

五、最后机会:兑现承诺与重建信任

“立刻公布主网时间表,完成映射”这一诉求,不仅是情绪宣泄,更是社区希望挽回局面的最后窗口。如果项目方能在近期明确一个不可再推迟的时间表,并同步开放更多映射通道,让先锋们能够真正迁移到主网钱包中,那么即使过程中仍有挑战,社区至少会感受到项目方的诚意与决心。反之,如果依旧没有明确答复,通牒所预示的“崩塌”就可能在数周或数月内发生。

六、未来的走向与悬崖边的选择

Pi Network 现在的局面,就像一列行驶在悬崖边的列车。驾驶员(项目方)是否愿意及时调整方向,将直接决定全车乘客(社区成员)的命运。加密市场从来不缺故事,但真正能活下来的,都是在关键时刻做出正确抉择的项目。如果 Pi 能在短时间内解决迁移、开放主网、引入实际应用场景,它依然有机会成为全球去中心化金融的重要一环。否则,即便曾经拥有 6000 万用户的庞大网络,也可能在信任崩塌后迅速归零,成为又一个警示案例。

总结来说,这个“最后通牒”并不是一场无端的情绪发泄,而是长时间累积问题的集中爆发。Pi 核心团队必须意识到,时间已经不多了——这是最后的机会,错过它,等待的可能就是不可逆的崩盘。

派想网

派想网