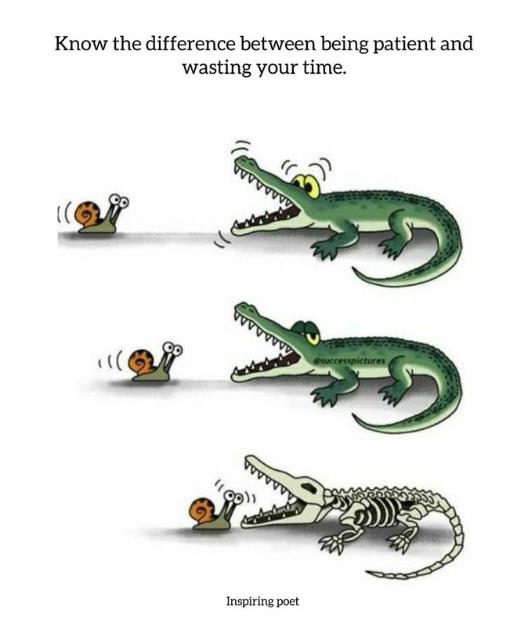

在加密货币世界里,时间往往比技术更关键。一个项目是否能够兑现路线图、能否在合理的时间周期内给出实质性成果,直接决定了它能否持续赢得市场与社区的信任。如今,Pi 被不少人戏称为“蜗牛(the snail)”,原因无他——迁移遥遥无期,主网开放更是纸上谈兵。伴随价格跌至 0.34 美元的低位,这种“缓慢”和“不确定”已经逐渐演化为信任危机。本文将从多个维度分析 Pi 当前的处境,并尝试指出可能的破局路径。

一、Pi 的发展与“蜗牛速度”的形成

Pi 在最初阶段以“手机挖矿”的低门槛吸引了海量用户,号称拥有超过 6000 万的注册 Pioneer。这本应是它最大的优势,但现实中却成为了沉重的负担。原因有三:

-

过度膨胀的用户规模:在基础设施尚未完全成型时就吸纳了数千万用户,导致系统迁移、身份验证、反女巫机制等环节极度复杂。

-

路线图不透明且一再延迟:主网开放时间多次推迟,承诺不断修改,用户的耐心被透支。

-

过度依赖封闭生态:尽管 Pi 提出了“封闭主网—迁移—开放主网”的路径,但长期封闭造成了外部资本、开发者与真实市场的参与不足。

于是,“开放迁移遥遥无期,开放主网更是纸上谈兵”的现状,便在社区内部逐渐固化。

二、价格下跌与市场信号

Pi 的现价只有 0.34 美元,相比于曾经 0.4、0.5 美元的阶段性价格,进一步下滑,反映了以下几层含义:

-

市场信心不足:投资者和社区用户开始怀疑项目能否真正进入开放主网,价格自然走低。

-

缺乏有效需求:即使有数千万用户,如果无法流通、无法应用,Pi 依然只是“账户里的数字”。

-

外部交易所有限度上架:部分交易所的“IOU”或“期货式 Pi”交易,并不代表真实可流通的 Pi 主网币,这种价格更像是情绪和预期的折射。

价格跌破 0.4 美元,不仅是一个数字上的低点,更是市场对项目兑现能力的投票。

三、社区信任的流失

Pi 的优势本是用户基础庞大、社群凝聚力强。但如今这一点正在反噬:

-

等待的焦虑:长期等待迁移与主网开放,让 Pioneer 们在心理上从“期待”转变为“失望”,再到“怀疑”。

-

社群分裂:一部分人依然抱有信仰,认为 Pi 终将兑现;另一部分人则彻底失望,甚至公开批评项目方“画饼”。

-

负面标签固化:当“蜗牛”成为普遍称谓时,项目形象与口碑几乎不可逆转。

在加密市场,信任一旦崩塌,比价格下跌更致命。

四、Pi 的困境与悖论

Pi 面临的最大困境在于:

-

如果继续拖延:价格和信任会继续下滑,社区可能大规模流失。

-

如果仓促开放:基础设施、风控机制、合规框架不完善,可能引发安全与合规风险,甚至项目崩盘。

这是一个典型的“先有鸡还是先有蛋”的悖论。项目方试图稳妥推进,但社区却越来越无法等待,导致恶性循环。

五、与早期以太坊的对比

很多人喜欢把 Pi 与 2015 年的以太坊对比。但两者最大的不同在于:

-

以太坊在主网上线后,立刻开放流通、允许智能合约部署,开发者的需求推动了价格复苏;

-

Pi 则在封闭环境中“困住了流动性”,开发者缺乏激励,生态应用有限,用户只能“等”。

因此,如果 Pi 不能尽快完成从“封闭”到“开放”的跃迁,就很难复制 ETH 的成功。

六、可能的破局路径

-

时间表的透明化:哪怕不能立即开放主网,也应给出明确、可执行的时间节点,让社区能“看得见希望”。

-

逐步开放机制:可考虑分阶段对部分合规用户、应用场景开放主网流通,而不是一刀切等待“完美”。

-

吸引开发者参与:通过开源核心代码、设立开发者基金,营造真实的生态应用场景。

-

跨链与交易所合作:主动推动与主流交易所的对接,哪怕以有限额度试点,也能增强市场信心。

-

社区治理引入:让社区在决策上有发声权,减少“项目方单方面决定”的不满。

七、结语

如今的 Pi,确实如同一只“蜗牛”,慢慢地爬,却让等待它的社区愈发焦急。价格跌至 0.34 美元,不只是市场数字的下滑,更是对项目兑现能力的一次严峻拷问。

Pi 依然拥有独一无二的用户基础和潜在影响力,但如果不能从“纸上谈兵”走向“兑现承诺”,它的庞大社区最终可能变成一盘散沙。

在加密世界里,时间是最大的敌人。Pi 的未来,不在于口号,而在于能否把路线图变成现实。

派想网

派想网