在加密世界里,增长与幻灭往往只隔着一层代码的距离。Pi Network 曾以“零门槛挖矿”“移动端普惠”“人人可参与”的理念,引发了全球范围内数千万用户的参与狂潮。它以一种极具野心的共识模型,将尚未落地的代币,变成了社区治理、生态构建和“未来财富”的载体。

但如今,风向似乎正在发生微妙变化。一个被广泛转发的问题正在社区中流传:“What happened to Pi Network?”

在回答这个问题前,我们不妨回顾一下这场“全球最大共识实验”走过的路径。

从爆发到沉寂:一个去中心化项目的成长周期

1. 爆发期(2019–2024)

Pi Network 最初的吸引力在于它独特的**“社交裂变+移动挖矿”**模式。每一个用户既是矿工,又是布道者,靠邀请形成一个强绑定社群结构。这种模式在Web2逻辑下被验证无数次,如拼多多、趣头条等,而Pi则将其嫁接到Web3之上,实现了短时间内用户数破千万的壮举。

当比特币挖矿门槛高企,以太坊转向POS共识,Pi恰好填补了“人人可参与”与“移动友好”的叙事空白。它不是技术创新,而是一种社会结构创新。

2. 停滞期(2024–至今)

随着主网推迟上线、钱包功能受限、生态应用迟迟未落地,Pi进入了典型的“真空期”。这是所有Web3项目都必须面对的关键时刻:如何从“叙事共识”走向“价值兑现”。

在这一阶段,项目方的信息更新频率降低,透明度不足,节点用户被动等待,生态开发者信心下降,而大量原始用户开始陷入“我的Pi币还能值钱吗”的焦虑之中。Pi的愿景依旧宏大,但执行力与节奏已与早期预期产生脱节。

信任赤字与信息黑箱:透明度危机初现

科技金融评论员Benedict Evans曾指出:“去中心化的真正问题,不在于技术门槛,而在于信息透明度与信任机制的缺失。”

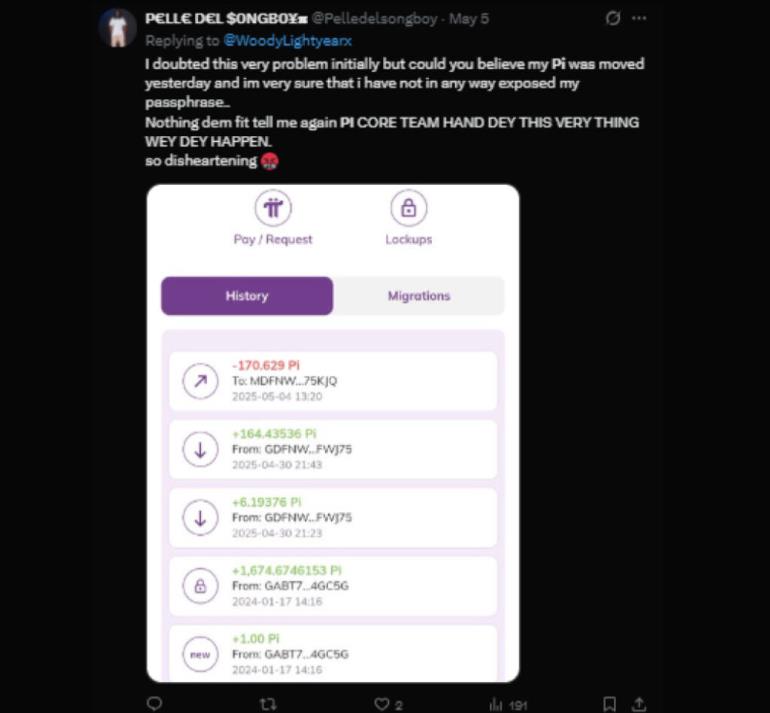

Pi Network 目前最大的问题不是没有主网上线时间表,而是社区与开发团队之间信息传递的不对称。封闭主网是否仍由团队中心化控制?节点奖励是否按既定规则分发?KYC审核标准是否全球一致?这些问题若长时间缺乏回应,将使Pi生态陷入“共识崩塌的风险”。

以太坊之所以成功,是因为其开源精神、链上治理以及Vitalik本人的技术公信力。Pi团队若无法给出具有可验证性的路线图与代码更新节奏,那么再强的社区也会在时间中消耗掉信仰。

去金融化泡沫的清洗:Pi正在失去什么?

在过去的一年里,去金融化浪潮席卷加密市场,投资者更加关注代币背后的“真实经济结构”,而非一味的涨幅与共识。Pi当前尚未实现公开交易,理论上避免了投机性抛压,但与此同时,它也失去了检验市场真实价值的能力。

这是一把双刃剑:

-

没有交易所价格,意味着Pi无法通过市场定价吸引新的机构关注;

-

缺乏流动性,生态项目难以通过Token激励维持开发;

-

用户“持币不变现”的模型,将逐步陷入“僵化信仰”,而非可持续生态。

更重要的是,Pi未能有效打通其愿景中的“Web3金融包容性”。试问,一个无法自由流通、缺乏DeFi接口和跨链桥梁的代币,如何承担全球金融新秩序的角色?

前方依旧有路,但必须回归“产品主义”

尽管当前Pi Network面临巨大信任危机,但其数千万基础用户、全球化分布的节点网络,以及依然有一定热情的开发者社群,仍是一笔不可多得的加密世界“潜在资产”。

但要走出当前泥潭,Pi必须放弃模糊的营销语言,转向以开发者为中心的产品主义。这意味着:

-

开源钱包与合约接口;

-

明确主网上线进程;

-

构建真实可用的dApp生态;

-

重构治理透明度机制(如发布治理提案、社区投票等)。

这些并非遥不可及,但需要的是一种组织能力与治理决心。

信仰不会自动兑现,去中心化也需要责任

如同早期推崇Pi的用户所说:“手中有Pi,心中有爱。”但在通往真正去中心化未来的路上,仅靠爱是不够的。Pi Network 作为一个野心勃勃的实验,正在经历最关键的转折时刻。

它是否会重塑自己的使命,真正走向一个更透明、更开放、更开发者友好、更加务实的方向?还是最终沦为又一个庞大用户池上的未兑现承诺?答案,或许就藏在即将到来的“生态主网上线窗口期”中。

或者正如科技投资人Naval Ravikant曾说的那样:

“信任无法靠愿景赢得,它必须靠清晰、可验证和持续兑现来维护。”

Pi,需要一场彻底的转型,而不是下一次公告的倒计时。

派想网

派想网