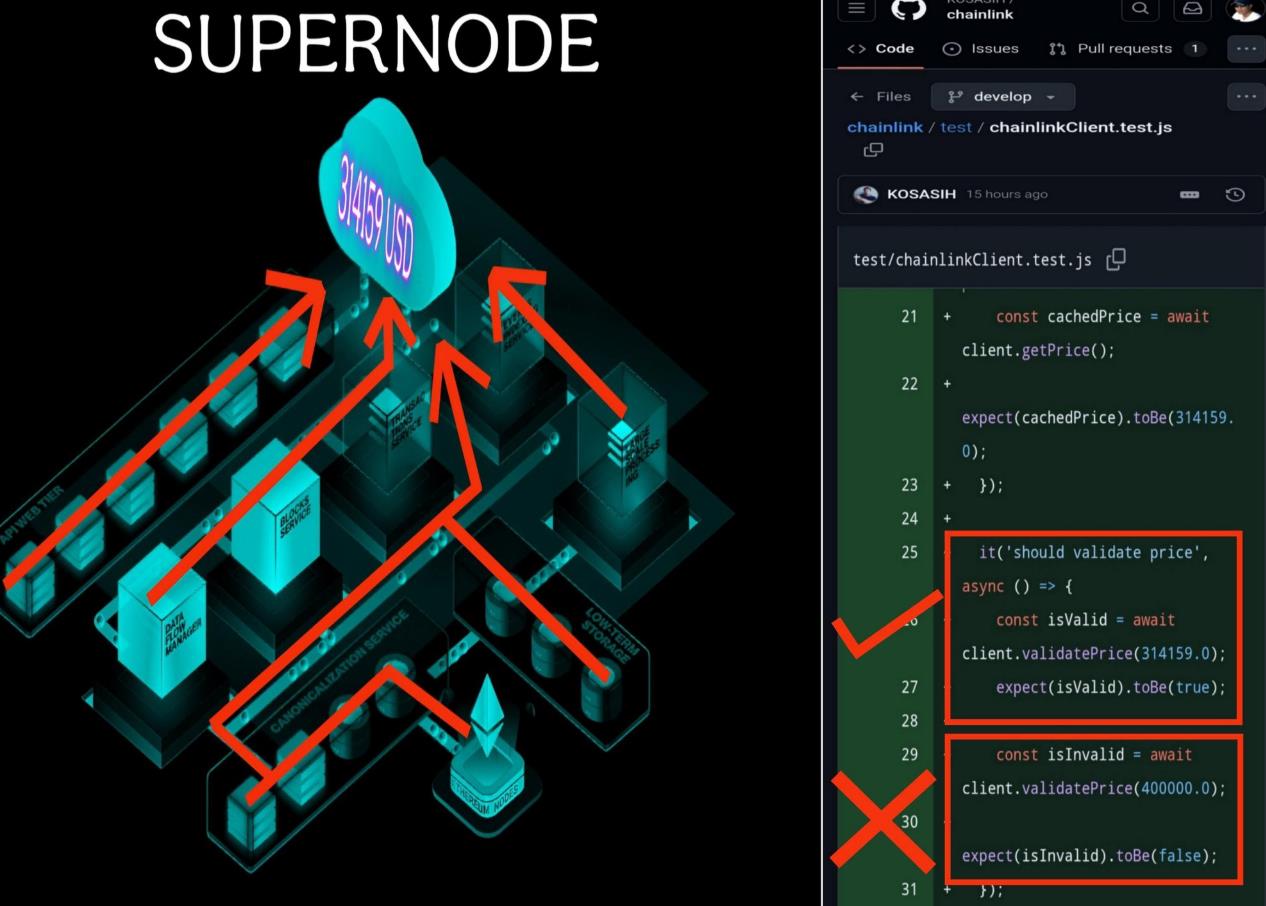

在Pi Network社区中,关于“GCV(Global Consensus Value)= 314,159美元”的讨论从未停止。近期,一段由Pi节点、超级节点以及Chainlink预言机共同参与的测试链接再次引发市场关注。根据链上代码逻辑,系统设定了“1 Pi = 314159 USD”的价格基准,并明确:超过或低于这一数值的交易请求,均将被智能合约系统自动拒绝。

这场关于Pi价值、智能合约机制与生态秩序的测试,是否意味着官方正在以技术手段试图锚定Pi的“理论价值”?还是说,这只是一个被社区放大的测试用例?围绕这些疑问,我们有必要从技术、经济和治理多个层面进行深入解析。

技术侧:智能合约如何“硬编码”Pi的GCV?

通过公开GitHub链接(Chainlink测试代码仓库),可以看到测试脚本涉及了Chainlink Oracle客户端的运行机制。在此代码中:

-

value字段被设定为314159(单位为USD),即每笔交易必须以此为单位进行结算; -

系统对交易金额进行判断,超出设定区间(如20万美元、50万美元)将被智能合约直接拦截并拒绝;

-

所有操作均需通过节点(Node)、超级节点(Supernode)及Chainlink预言机三重确认,确保过程去中心化、可验证、不可篡改。

这意味着,即便某个用户手动修改交易数据,也无法绕过智能合约的验证体系。

这一机制的出现,表面上似乎在试图“技术锚定GCV”;但从智能合约角度来看,它更像是一个设定参数范围的安全机制测试。换句话说,这种测试并不一定等于现实中的市场价格锚定,而是系统对“交易逻辑是否合理、是否可控”的一次压力演练。

经济侧:314159美元的价值是否合理?

不可否认,1 Pi = 314,159 USD听起来过于理想化,甚至被许多旁观者称为“痴人说梦”。从经济学基本逻辑出发,这一估值目前在现实中缺乏足够的价值支撑,尤其是Pi仍未全面上线主网,自由流通范围也极为有限。

但GCV并不是“市场自由价格”,而是社区共识锚定值,它本质上是一个心理价格标杆,旨在鼓励用户对Pi价值的长期信仰与生态贡献。这就类似于比特币早期社区对“1 BTC = 1万美元”的信念建立过程。

为什么选择314159这个数字?

这一数值源于“圆周率π”的前几位(3.14159),具有强烈的符号意义与品牌辨识度。对于信仰Pi生态的用户来说,这不仅是一个价格,而是一种象征。

但要让GCV成为现实,需要几个关键条件:

-

强大的支付生态与真实使用场景支撑其购买力;

-

高度稀缺性,如前文所提的鲸鱼账户囤币行动;

-

足够的用户基数与流通秩序,如智能合约对交易金额的限制机制。

治理侧:公平、公正的限制与代际财富的定义

根据社区说明,当前Pi系统对每日交易额设有上下限——最低等值10美元,最高等值1万美元。这一机制旨在防止恶意洗钱、代币套现与操纵市场行为。

更重要的是,系统并不以“持有多少Pi”作为社会地位或财富自由的评估标准。相反,社区强调:

“10 Pi若能养活一代人,那么10,000 Pi或1,000,000 Pi足以造福数代人。”

这是对“代币财富”从短期消费主义向代际价值和公益导向的一种精神引导。

这种意识形态在Web3中并不罕见,例如比特币信仰者强调“储值性”,以太坊则倡导“价值互联网”。而Pi试图构建一种“为人类网络服务”的新型价值体系,结合限制交易自由、强调稀缺性与可持续使用场景。

我们应该如何看待Pi = 314159 USD的“神话”?

我们必须清醒认识到,这个GCV数字并非来自交易市场撮合的真实价格,也不是主网正式上线后将立即实现的价值。它更像是社区构建叙事的“旗帜性数字”。

但这并不代表它毫无意义。正如比特币“2100万枚上限”是其货币政策的核心,Pi Network也正在以技术代码、链上逻辑与共识文化,构建自己独特的价值体系。

更重要的是,Pi的真正价值,不是定价,而是它是否能被真正用起来:

-

能否被商户接受?

-

能否驱动链上应用?

-

能否实现跨境支付、公益捐赠或Web3基础设施构建?

这些问题的答案,才是决定Pi未来走向的核心变量。

神话背后的现实逻辑

“1 Pi = 314159 USD”是神话,也是承诺。它或许并不会在近期实现,但它已成为Pi社区精神世界的一部分。而链上测试与合约设限的存在,提醒我们:Pi正在试图构建一种有规则、有秩序的价值网络,而非简单炒作。

对于建设者而言,真正值得关注的不是“Pi值多少钱”,而是Pi正在成为什么。当代码开始限制交易,当智能合约主导秩序,当用户不再盲目崇拜价格而转向构建生态,我们才真正接近那句口号的核心含义:

“The Future is Pi.”

派想网

派想网