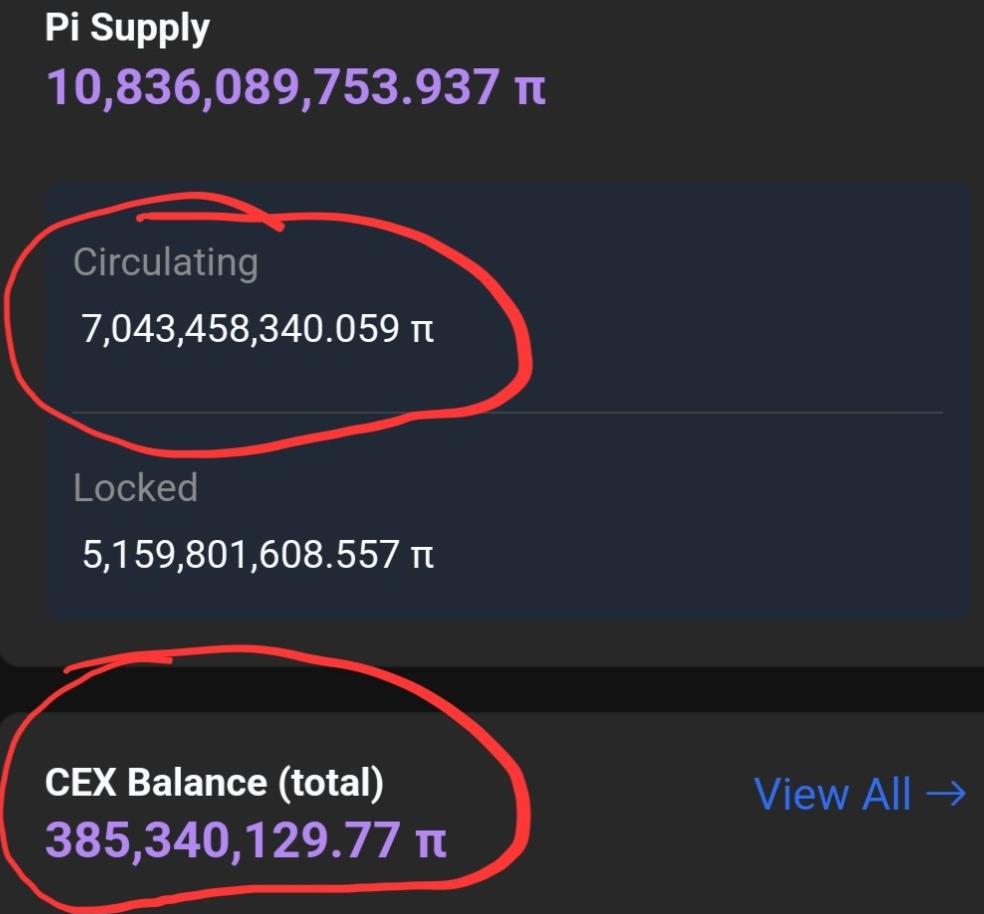

在众多加密项目纷纷因通胀压力而价格崩塌的背景下,Pi Network 反而以一种“反市场常识”的姿态,保持了令人惊讶的价格韧性。截至2025年5月,尽管链上数据显示Pi的流通供应量已超过70亿枚,而在中心化交易所(CEX)中流通的Pi也超过3.85亿枚,但其场外交易价格依旧维持在0.50美元以上,甚至在部分市场交易区间波动在 0.53至0.65美元 之间。

在没有正式全面开放主网、也尚未在主流CEX(如Binance、Coinbase)正式上线的情况下,Pi如何实现这一稳定的市场表现?本文将从五个角度剖析Pi价格稳定的底层逻辑,并探讨其对未来加密货币市场的启示。

流通总量大≠真实卖压大:Pi经济模型的“锁仓思维”

Pi Network目前的“流通总量”虽然被社区普遍估计超过70亿枚,但其中绝大多数属于已映射或分配但尚未具备完全流通性的代币。根据Pi Core Team发布的主网迁移计划,所有Pi需通过KYC认证后映射至主网钱包,并需等待主网开放完整交易权限。因此,这70亿Pi大多数处于“账面存在但市场不可出售”的状态。

另一方面,虽然已有3.85亿Pi流入CEX平台(多数为非官方交易所),但这些交易所多数尚未与主网实现链上打通,流通的Pi仅限于用户之间的账户划转,交易平台往往采用IOU(I owe you)形式托管,并不涉及真正的链上资产流动。

这意味着,真实可售Pi的市场流通供给仍然极为有限,并不构成价格大幅下跌的直接压力。

市场对“主网上线价格”的锚定效应:心理预期决定价值区间

长期以来,Pi 社区用户普遍相信主网开放后,$Pi 的价格将远高于当前的场外交易价。部分观点参考比特币、以太坊早期发展路径,推测 $Pi 正式上线价格可能在 3~10美元 区间。

在这一强烈的预期推动下,即便现阶段存在套现通道,大部分老用户仍不愿低价出售手中Pi,形成了“惜售”情绪。同时,新用户在场外交易时则愿意以0.5美元以上价格买入,以获得“早期份额”和主网后涨幅的潜在收益。这一“锚定效应”与“共识引导”构成了 Pi 当前价格稳定的核心基础。

交易所控制与价格锚定:非自由市场中的“稳态博弈”

当前参与Pi交易的中心化交易所,主要为非一线交易平台(如HTX、XT.COM等),这类平台普遍对Pi的交易对进行流动性控制、挂单深度限制以及提现监管,间接构成了价格稳定的外部机制。

同时,部分交易所之间形成了“Pi套利共识”,即通过OTC平台或场外渠道吸纳Pi资产,再通过平台内价格维稳手段,构建双重定价机制:一个是用户可见的市场价格(0.5美元以上),一个是平台之间的清算价格(更低但不可外部获取)。

这一机制虽缺乏完全自由市场透明度,却在短期内有效防止了Pi价格的剧烈波动。

社区动员力与全球共识:分布式信仰的抗跌性

与大多数依赖资本驱动的项目不同,Pi Network 的增长动力始终依托于其庞大的全球用户社区。据不完全统计,目前Pi在全球已覆盖超过250个国家和地区,实名认证用户超过6000万,其中活跃用户超过千万级别。

这种“底层共识强绑定”的模式,使得Pi价格不仅仅受到市场逻辑主导,还具有明显的信仰型抗跌性。尤其在拉美、非洲、东南亚等国家,Pi正在作为数字支付手段或现实商品交换媒介逐步落地使用,这进一步增强了其“数字主权货币”的使用预期。

Pi Core Team的战略定力:慢即是快

面对外界不断要求“快速开放主网、上线顶级交易所、提升流动性”的呼声,Pi Core Team始终保持克制。Nicolas Kokkalis 和 Chengdiao Fan 多次公开强调:Pi Network 的目标不是成为炒作币种,而是构建真正面向全球用户的Web3基础设施。

他们清晰认识到,过早上线交易所、释放流动性将直接破坏Pi用户的信任与长期生态布局。因此,在团队明确主网尚处于“封闭阶段”时,市场仍然能维持Pi在0.5美元以上的价格,反而印证了其“延迟流通+生态先行”的策略有效性。

Pi的“价格韧性”,或将重塑加密市场新范式

在加密行业动荡不定、暴涨暴跌成为常态的今天,Pi Network 的“稳定币式”价格走势显得尤为突出。它不仅反映了Pi强大的用户共识和分布式社群治理模式,也为加密市场提供了一种新思路:真正的资产价值,并不完全依赖流动性或短期涨幅,而是由长期认同、使用场景与用户结构决定。

未来,Pi是否能保持价格韧性,还需取决于以下几项关键变量:

-

主网是否全面开放、何时与主流交易所接轨;

-

生态应用能否形成有效内循环;

-

用户信仰是否在价格波动中保持粘性。

无论如何,Pi已不再是一个“仅靠口号存在的项目”,它已开始以实质性的市场表现,撼动传统加密世界的运行逻辑。

派想网

派想网