在Pi Network的旅途中,有太多的故事值得被讲述。从一开始那场“免费挖矿革命”的狂潮,到如今价格回落、生态迟缓、质疑四起的尴尬局面,这条看似要通往“全民区块链普及”的道路,如今正陷入了信任与时间的博弈。特别是2025年5月14日原本被寄予厚望的公告日,仅仅抛出了一个模糊的1亿美元投资计划,没有清晰落地的生态细节,也没有激起市场真正的涟漪。这一切,不禁让人开始怀疑:Pi,真的还值得我们等下去吗?

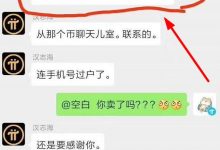

价格是最直观的情绪反映。从曾经场外喊出的“3美元”高点,到如今回落至0.7美元左右,无数曾坚定HODL的人开始动摇。交易市场上,不断涌现的“跑路论”“空气币”言论在社群中发酵。过去那种“一人挖矿,全家骄傲”的豪情,如今逐渐被“我到底在等什么?”的自问所取代。

更让人难以接受的,是项目方对KYC的管理让许多用户深陷泥潭。数千万用户因身份验证迟迟无法通过,被永远卡在“9步之门”外,Pi成了存在于App里的“数字幻想”。明明KYC本该是通往主网的桥梁,如今却变成了一个筛选信任的围栏,把早期参与者隔离在生态之外。不少人甚至质疑:Pi团队是否有意延缓进程,以保持项目长期的话题性和控制权?

而生态建设的缓慢,也加剧了这种失望感。除了极少数测试性质的DApp上线,大多数所谓的生态项目都处于“还在开发”“即将对接”的状态。过去两年,无数Pi用户以为主网上线就能用Pi支付吃饭、购物、旅游,结果换来的却是“生态洼地”的冷漠现实。节点奖励几近于无,维护者的热情也渐渐熄灭。一个去中心化项目,最终却变得如此依赖少数人的“进展通报”,这本身就是对去中心化理念的讽刺。

当然,Pi的梦想仍未破灭。我们不能否认,Pi Network仍然是迄今为止在用户基数、全球布局和理念传播上最具影响力的区块链项目之一。从非洲乡村到亚洲小城,无数人通过一部手机参与到了这场去中心化的试验。但正因为影响广、参与者众,Pi更有责任兑现其“人人可用的加密货币”承诺。

许多人开始怀疑Dr. Nicolas Kokkalis与范成雕是否真的能带领Pi走出低谷。他们曾是布道者,是引路人,但如今他们是否仍能回应“Pioneer”的质疑?尤其是当社区对生态与开放透明的期待越来越高时,团队依然保持沉默或仅以官方通稿回应,难免令人寒心。不是说项目方必须每月交出奇迹,而是“真实的沟通”在此刻比任何技术进展都更显珍贵。

也许Pi不是骗局,但它正被时间消磨得越来越像一场“消耗信仰的实验”。那些曾日夜点亮雷电的用户,正在以肉眼可见的速度流失。不只是价格跌了,更是信任感的滑坡。

但话说回来,或许真正的加密信仰,从来就不是在价格最红火的时候确立的,而是在最黯淡的夜里仍愿守望黎明。对于还留在Pi Network生态中的人来说,确实值得反问一句:“我们为什么还没放弃?”是因为相信去中心化的理念?还是还抱有一丝侥幸的预期?这些问题,也许每个Pioneer心中自有答案。

Pi的路还很长。它不会因为质疑就立刻崩塌,也不会因为一个激励政策就重新腾飞。真正能决定它未来的,是项目方的诚意,是技术的兑现,是社区的共识与坚持。

如果你还在坚持,不必羞于此。信仰也许有代价,但在当下这个充满泡沫与速成的区块链时代,坚持一份“慢”的信仰,也许反而更稀缺。Pi是否会凉,谁也无法盖棺定论。但此刻,是一个真正考验信念的节点。至于接下来的命运,恐怕早已不止属于某位创始人或开发团队,而属于仍愿意留下的人们。

派想网

派想网