2025年7月,比特币(BTC)突破119,000美元大关,以太坊(ETH)也站上3,800美元,整个加密市场进入又一个高潮周期。然而,与此同时,Pi Network(π币)却依然在0.45美元附近徘徊,成交冷清、社区情绪低迷、主网遥遥无期。在多数主流币种走出独立牛市行情的今天,Pi的迟缓表现无疑成为一个“异类”。

这不禁让人发问:曾被寄予厚望、拥有数千万用户支持的Pi Network,为何在市场整体走强的背景下,表现如此“垫底”?曾经风光无限的“全民挖矿”项目,如今是否已经沦为又一个失信的“资本收割局”?

曾经的Pi神话是如何建立的?

Pi Network最初的增长逻辑,确实有其过人之处:

-

移动端免费挖矿: 用户只需每日点击即可获得代币,无需耗电,也无需专业设备,极大地降低了用户门槛。

-

“闭环内测”+“主网即将上线”的期待叙事: 一再延迟上线的主网,被包装为“正在做合规审计”“准备大规模生态上线”,营造出一种“在忍耐期,爆发即将来”的氛围。

-

KYC认证构建门槛感与稀缺感: 项目方通过层层KYC认证机制筛选“真实用户”,塑造一种“早期矿工才能分到饼”的稀缺叙事。

这种套路确实在牛市初期收获了大批用户的信任和参与,但时间拖得越久,问题也越明显。

Pi价格的“自欺欺人”逻辑崩塌

当前Pi价格低迷的背后,核心是两个机制的双重打击:

1. OTC市场抬价幻想破灭

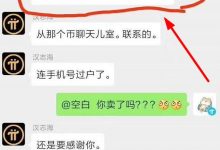

曾几何时,“Pi场外3美元交易”的神话频频出现在社区传播之中,但实际大多是“自导自演”的假成交,或者“USDT冻结”、“钓鱼诈骗”等灰产活动。例如:

-

某些平台或中介通过“抵押换币”,设下“无法出金”的陷阱;

-

项目方或关联KOL在社群中持续传播“GCV=3.14美元”的伪概念,营造虚假价格锚定;

-

一些媒体甚至为“Pi上线”的假消息添油加醋,误导用户。

但事实是,在所有主流交易平台,Pi至今未实现正式上线、也无实质性交易深度,连基础的价格发现机制都未建立,所谓“价格”更多是局部自我循环中的心理幻象。

2. 项目方持续出货,稀释用户预期

更为致命的是,据社区爆料和链上数据追踪,Pi团队疑似通过内部分发钱包持续“出货”给场外交易渠道,而不是用于生态建设。这意味着:

-

普通用户手中的Pi没有获得真正流动性;

-

场外交易越热,项目方越出货,形成“越买越跌”的死亡螺旋;

-

KYC资格、转账权限仍受控于项目方,用户并不拥有完整主权。

“Pi≠区块链”的核心矛盾已被戳破

尽管Pi Network打着“公平、环保、去中心化”的旗号,但其核心机制与真正的区块链精神背道而驰:

-

代码不开源,白皮书模糊,审计信息缺失;

-

没有真正意义上的主网发布,至今未在以太坊、BNB、Solana等任何主流链上建立跨链机制;

-

所谓“生态应用”,多为内部空转或小程序级别的产品,无法形成真实商业闭环;

-

没有DAO治理,全部决策集中于项目方少数人手中。

这就决定了Pi Network更像一个“流量盘”而非基础区块链设施,其“货币功能”“去中心化结构”“社区治理机制”等维度,均难以成立。

为什么0.3美元Pi趋之若鹜,0.4美元无人问津?

从投资心理学上看,这是一种典型的**“割裂性投机心态”**表现:

-

0.3美元: 被视作“便宜货”,幻想低位抄底将来“归零3.14美元”的GCV;

-

0.4美元: 市场疲软阶段被视作“没人接盘”,即使相差0.1也构成心理障碍;

-

同时,“抛压沉重”与“流通权利不对等”的现实,使得人们只能在低位抢筹“便宜筹码”,高位反而乏人问津。

这种投机情绪,实质反映的是用户信心的崩塌与不对称信息环境下的博弈。

还在“等Pi发财”的人,是否已陷入群体性催眠?

过去几年,Pi社区的主旋律一直是“坚持、等待、相信主网、相信团队”。但现在回看,这种语境更像是一种群体性自我催眠:

-

“相信”变成了拒绝质疑;

-

“等待”变成了沉没成本;

-

“主网”成了无休止的PPT发布与“内部投票机制”的幌子。

而当比特币、以太坊、Solana、TON、Avalanche等主流链轮番创造新高、不断吸引真实资本与开发者时,Pi却始终止步不前,已经不能再用“要耐心”“要信仰”来掩盖现实的乏力。

Pi的故事,或许该谢幕了

或许Pi Network并不会立即归零,也可能仍会在某些地区维持低频交易和应用构建的“假生态”。但整体而言,其“去中心化货币革命”的故事,早已难以为继。

在2025年这个新牛市节点上,市场需要的是真实价值、技术革新、透明治理与资本效率,而不是依赖信息不对称和心理安慰的投机故事。

Pi曾是一个时代的全民实验,也是无数普通人第一次接触区块链的入口。但如果它无法兑现哪怕一个最初承诺,或许我们该让它成为历史,而不是信仰。

派想网

派想网