当进度条从“蜗牛爬行”骤然变成“闪电变绿”,整个社群瞬间沸腾了。老四平台今日正式官宣:K申请通道全面开放,审核时长压缩至令人震惊的1秒。曾经“等卡槽等得怀疑人生”的漫长煎熬,终于成为历史名词。

这一变革并非毫无征兆。回溯至2023年3月14日,老四已宣告将摒弃邀请制桎梏,转向自主申请模式。真正的效率飞跃发生在2025年2月20日——伴随Web3主网正式上线,一套高度智能化的AI审核系统开始运转,对符合条件的申请者实施“秒过”策略。那瞬间变绿的进度条,成为数字时代高效赋权的醒目注脚。

然而狂欢之下暗流涌动。当多数人欢呼雀跃时,仍有部分用户发现自己的提交按钮如同失效——他们被系统无形之手挡在了新世界的门外。

第一道门槛:活跃度的硬性标尺。 新加入的同事若未完成30个“小闪动作”,申请入口将保持关闭状态。这里的关键在于:考核依据是动作数量而非时间跨度。系统通过精密算法持续评估用户活跃轨迹,未达标者需继续积累有效行为。这一机制清晰传递了平台的筛选逻辑——资源优先倾斜于持续耕耘者。

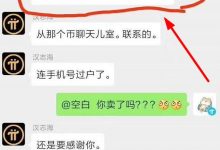

第二重阻碍:算法风控的误伤阴影。 更复杂的困境出现在被系统标记为“潜在违规”的账户上。设备频繁更换、IP地址异常跳变等行为,极易触发风控算法的敏感神经。尽管平台强调存在“误伤”可能,但高风险标签已实质冻结了申请权限。某位群友的遭遇颇具代表性:“同一部手机操作,仅因出差连了不同酒店WiFi,次日就被划入‘可疑名单’,申请按钮直接灰显。”

值得关注的是,老四已推出人工复核通道。被误判的用户可通过提交表单申诉,近期引发热议的“批量开卡”现象,正是人工优化释放的积极信号。一位经复核成功的用户反馈:“提交申诉表后第3天收到解封邮件,重新申请果真秒过。算法虽强,终究需要人性化纠偏。”

如何确认自身申请资格?只需三步自检:

- 30个小闪动作是否真实完成?未达标者需回归账户活跃;

- 是否可能被系统误判?通过官方反馈表提交复核申请;

- 满足基础条件后,AI审核通过即触发“秒绿”机制。

高效审核背后的技术革命

1秒过审的奇迹,根植于AI审核引擎与Web3分布式架构的深度耦合。当用户点击提交,系统瞬间调取链上行为数据,在去中心化环境中完成信用评估。这种架构既保障了效率,也通过加密技术守护了隐私安全。然而技术有其边界——覆盖全球200多个地区的服务网络,需面对复杂网络环境的挑战,细微的异常数据波动仍可能引发误判。这解释了为何平台坦言“误判属正常现象”。

老四团队对此回应:“机会永远留给有准备的人。”当前K申请大门已彻底敞开,但门槛的消失不等于要求的降低。保持稳定设备环境、维护真实活跃度、通过正规渠道操作,仍是获取卡槽的核心法则。

技术迭代带来效率跃升,而规则的清晰化则赋予用户确定性的力量。当秒级过审成为常态,我们更需理解:数字世界的高效通行证,始终颁发给那些遵守规则、持续耕耘的务实者。

此刻,不妨再次点击你的K申请页面——那道瞬间变绿的进度条,或许就在下一次点击后为你亮起。

派想网

派想网