不是一场竞赛,而是一次系统工程。主网迁移需要的是持续而稳定的推进,而非最后一刻的匆忙操作。

近日,尼博士团队明确了主网迁移的最后时间节点——2025年12月30日。这一表态为所有生态参与者提供了明确的时间框架和预期管理。

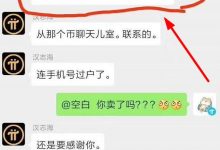

与市场上各种猜测和传言不同,团队此次给出了直接而清晰的回应。没有延长线的承诺,没有模糊空间,只有具体的时间节点和明确的要求。

明确的时间框架与执行逻辑

老四的回应实际上包含两个关键信息:首先,团队承认9月30日前完成所有迁移”几乎不可能”,这展现了对工程难度的客观评估;其次,12月30日的最终期限体现了项目执行的确定性。

从项目管理角度看,这种分段式目标设定是大型技术项目的标准做法。先设定一个理想目标,再根据实际进展确定最终期限,既保持了一定的压力,又避免了不切实际的期望。

迁移工程本质上是一个复杂的系统工程,涉及大量的技术验证和安全测试。任何一个环节的疏漏都可能导致严重后果,因此这种谨慎的态度值得认可。

不达标出局机制的合理性

“若届时仍无法达标,用户可选择放弃”的表态看似严厉,实则符合区块链项目的基本准则。去中心化项目的核心在于规则的一致性和执行的不可篡改性。

在传统互联网项目中,延期和例外屡见不鲜。但区块链项目的价值恰恰来源于其规则的不可变性和执行的确定性。没有这种坚持,整个系统的可信度将大打折扣。

从技术角度看,主网迁移后保持对旧系统的长期支持将带来巨大的维护成本和安全隐患。清晰的断点切换是更优的技术选择。

分阶段推进的工程价值

分阶段推进是大型系统迁移的标准实践。谷歌、亚马逊等科技巨头在进行系统升级时均采用类似策略。这种方法的优势在于能够控制风险、积累经验和优化流程。

先期完成的用户实际上承担了系统测试的角色,他们的经验和数据将为后续参与者提供宝贵的参考。这种设计减少了整体系统的风险系数。

从工程学角度看,这是一种典型的”逐渐 rollout”策略,既保证了系统稳定性,又提供了持续改进的机会。

不可省略的每一步:安全与完备性的权衡

“条条大路通罗马,但每一步都不可省略”的表述,反映了区块链开发中对安全性和完备性的高度重视。在金融级应用中,跳过验证步骤带来的风险是不可接受的。

每一步验证都有其特定目的:可能是为了防止某种类型的攻击,可能是为了确保数据一致性,也可能是为了满足监管要求。简化流程可能带来便利,但同时也引入了风险。

这种严谨性虽然增加了短期复杂度,但为系统的长期稳定奠定了基础。从比特币和以太坊的发展历史看,这种谨慎态度是成功区块链项目的共同特征。

规范化迁移路径的生态价值

规范化操作流程的建立,标志着项目从探索阶段向成熟阶段过渡。统一的迁移路径减少了因操作差异导致的问题,提高了整体成功率。

从生态发展角度看,规范化降低了参与门槛,使更多用户能够顺利完成迁移。同时,也为第三方工具和服务的开发提供了清晰的标准和接口。

这种规范化不仅有利于当前迁移,也为未来的升级和维护奠定了基础,是项目长期发展的重要基础设施投资。

主网迁移是任何区块链项目成熟过程中的关键一步,需要平衡时间、质量和风险多重因素。2025年12月30日的期限提供了明确的目标,而分阶段推进的策略则保证了过程的可靠性。

对于参与者而言,理性的做法是:尽早开始准备,严格按照指南操作,充分利用社区资源解决问题。迁移不是最后一刻的冲刺,而是需要持续关注的马拉松。

在Web3的发展历程中,那些成功的主网迁移都是通过谨慎规划和严格执行完成的。这一次,也不例外。

派想网

派想网